Voici la suite de cette série d'articles sur l'impression des timbres-poste tchèques écrits par M. Miroslav Vondřich (Extrait de la Revue Philatélique Tchèque FILATELIE 5/2004) et traduits par M. Florián Štěpánek

La

taille-douce en combinaison avec l'héliogravure

Tout

d'abord, nous allons expliquer quelques concepts de base. L'impression de la

taille-douce en acier (ou en cuivre) est celle en creux à partir d'une forme

d'impression (plaques ou cylindres) en acier (ou cuivre). Il s'agit toujours

d'une forme linéaire, c'est-à-dire l'image est gravée au burin ou à l'eau forte

(ou moletée ou créée par galvanoplastie) - elle se compose de lignes

individuelles ou de points. L'encre de ce type d'impression est épaisse et il

faut la faire pénétrer dans les endroits en creux de la plaque d'impression

(moule); mais, en plus, elle doit être parfaitement essuyée de la surface. Elle

est ensuite transférée par une pression forte mais souple de la forme

d'impression sur le papier.

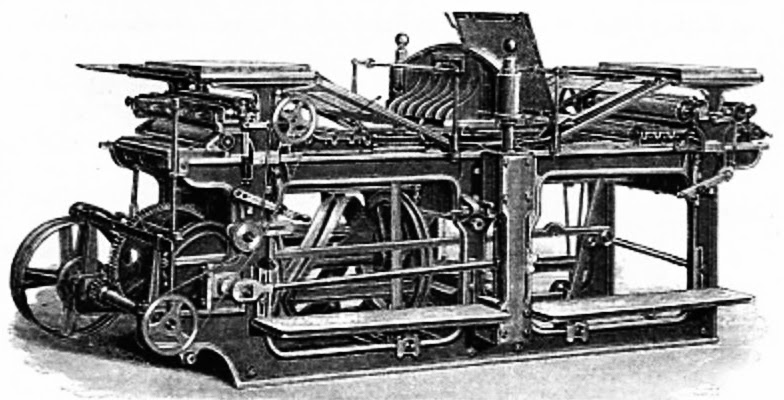

Presse WIFAG

Par

héliogravure, nous comprenons impression en creux (comme en taille-douce), mais

la forme d'impression est produite photo-chimiquement. Il s’agit toujours d'une

impression par des cylindres. L'image imprimée est divisée en alvéoles

individuelles (trame hélio), dont la profondeur variable donne des quantités

variables d'encre, et donc une saturation différente des couleurs. Pourquoi des

"alvéoles" individuelles d'impression ? L'impression se fait avec de

l'encre très liquide, dans laquelle le cylindre est partiellement immergé,

l'excédent de l'encre est enlevé de la surface de celui-ci par une lame en

acier (appelée "doctor blade" en anglais). Cette lame d'essuyage

court sur la surface du cylindre qui est de la même hauteur partout, en effet,

grâce aux murets (ou muretins) des alvéoles d'impression. Sans ces murets,

toute l'encre serait pratiquement enlevée du cylindre par la lame souple. Les

alvéoles individuelles sont disposées très densément (environ 100 par

centimètre), et les murets sont très minces. L'encre hélio de faible viscosité

s'imbibe et se diffuse dans le papier de sorte que la trame n'est presque pas

visible (seulement dans les tons faibles, où la quantité de l'encre ne permet

pas une grande pénétration, la trame est visible à la loupe).

Le

cylindre taille-douce

Le

cylindre taille-douce est un tube d'un diamètre de 185,6 mm,

d’une longueur

de 350 mm et d’une épaisseur de paroi d'environ 18,5 mm. Il est muni d'une encoche pour un positionnement

précis sur l'arbre axial. Cela s’applique aussi aux cylindres hélio; tous les

arbres utilisés ont le même positionnement, qu’il s'agisse des arbres de l'atelier

de moletage, de celui du chromage et de celui de la gravure profonde à l’acide. (Si

les cylindres hélio étaient différents de ceux pour l'impression en taille-douce,

il serait impossible de les moleter pour l'héliogravure).

Moletage d'un cylindre

Le

moletage des cylindres en acier se fait au moins deux fois pour chaque timbre.

Après le premier moletage, le cylindre est poli, parce qu'il faut enlever toute

la matière déplacée. Il faut se figurer que ce sont de fortes pressions et que

le métal déplacé doit "s'échapper" par quelque part. Le deuxième

moletage est une manœuvre très délicate. En effet, la molette n'est placée à

l'endroit précis sur les timbres déjà moletés que par le sens du toucher. Et

encore, la distance entre la molette et le cylindre est seulement d'environ 2

mm. S'il y n'a pas un endroit sur la gravure du timbre où la molette "s'agrippe

bien", ce qu'on appelle "le moletage double" (re-entry en anglais) peut se produire. Le matériau du cylindre se déforme aussi par le moletage, de

sorte que les deux feuilles imprimées ne sont pas les mêmes. Les différences

sont mesurables et varient environ de 0,2 mm. Après le moletage, le cylindre

est chromé. Celui-ci ainsi préparé, revient dans l'atelier de moletage, où il

est inspecté. S'il est correct, il est transmis à l'atelier d'impression

rotative. Si l'impression le nécessite, le cylindre est moleté de nouveau. Le

moletage sur le chrome élargit et approfondit la gravure transférée, mais il

peut aussi provoquer la fissuration du chrome. Ensuite, cela peut se manifester

dans l'impression comme des lignes faibles qui évidemment ne font pas partie de

la gravure. On les rencontre généralement (mais pas toujours) dans les mêmes

emplacements sur les timbres, mais dans une mesure différente, dans des formes

diverses et dans la saturation variée des couleurs. Un exemple typique se

trouve sur le timbre de la République tchèque, numéro du catalogue Pofis 243.

Et combien de fois la molette est-elle réellement utilisée ? Avec les timbres au plus petit format d'image, ceux de 19 x 28 mm, elle est enfoncée 200 fois dans le cylindre et avec le moletage sur le chromage encore cent fois de plus. Et encore, elle doit être si bien faite qu'elle puisse encore être utilisée.

Après

le montage de tous les cylindres d'impression sur la machine, une épreuve est

faite, généralement en même temps que l'épreuve officielle avec la

participation de l'auteur de la conception visuelle, du graveur et d'un

représentant de la Poste tchèque. Après l'approbation ou après des observations

éventuelles, des réparations sont habituellement effectuées sur le cylindre. Il

s'agit principalement de lissage de fissures diverses. Ces actions ne peuvent

être réalisées que là où la gravure le permet. Cela signifie en pratique que

les retouches ne sont pas possibles à la proximité des gravures, en particulier

dans les inscriptions. Néanmoins, les défauts sont éliminés dans la plupart des

cas et l'impression peut commencer.

S'il y

a des défauts sur le cylindre qui ne peuvent être supprimés de cette manière,

mais s'ils sont réparables, les procédés suivants sont couramment

utilisés : le cylindre est déchromé et renvoyé dans l'atelier de

moletage où les défauts sont enlevés, ou si la gravure est généralement ou

unilatéralement plus faible, le cylindre est moleté de nouveau. Par exemple, il

est possible de dévier la molette de sorte qu'un côté de celle-ci soit pressé plus

fortement que l'autre. Ainsi, le renforcement unilatéral du dessin de la gravure

est réalisé. Après les réparations, le cylindre est chromé de nouveau et il est

retourné à la presse par l'atelier

de moletage.

La

mauvaise qualité du chrome est une autre cause de la détérioration de la

gravure. Lorsque le chrome est rugueux, il faut chromer le cylindre à nouveau.

Un rechromage est fait, même lorsqu'une certaine quantité de feuilles

d'impression est imprimée - généralement autour de 60.000 pièces. Alors le

cylindre est déjà tellement usé qu'il y a un affaiblissement de l'impression;

le chrome reste dans les tailles de la gravure, il disparaît de la surface du

cylindre et ainsi la profondeur de la gravure est diminuée. Le papier d'essuyage,

la toile d'essuyage et même le papier d'impression causent l'abrasion du

chrome.

Chaque

rechromage est accompagné par le risque de défauts. Pour la plupart, il s'agit

des ouvertures des coupures rebouchées ou de l'émergence de nouveaux défauts

causés par les impuretés dégagées de la surface de l'acier. Par conséquent, il

est nécessaire d'inspecter le cylindre à nouveau et de vérifier soigneusement l'empreinte

après chaque opération. Les défauts qui ne sont pas visibles à l'œil nu ou ceux

qui ne perturbent pas l'image même du timbre en général ne sont pas détectés

pendant l'impression.

Un

nouveau cylindre en acier n'est moleté qu'en cas de défauts irrécupérables qui

perturbent l'image du timbre, ou en cas d'endommagement du cylindre et ainsi de

suite. Après la fabrication d’un nouveau cylindre en acier, il est très souvent

nécessaire de déchiqueter les feuilles déjà imprimées et de faire une nouvelle

épreuve en présence des personnes autorisées.

Traitement

des encres hélio

La

plupart des timbres imprimés en impression rotative est imprimé en couleurs multiples.

On peut en avoir cinq au maximum (une pour l´impression taille-douce et quatre

pour celles en héliogravure). Le traitement chromatique, improprement dit « lithographique »,

c´est-à-dire la sélection des couleurs créant la vision des couleurs après

l´impression, est aussi important que le moletage. Si possible, les timbres sont

imprimés avec des encres dites directes - ce qui signifie qu'on n´utilise pas

la superposition des encres classiques de l´impression en quadrichromie : cyan,

magenta, jaune et noir (système CMJN – CMYK en

anglais), mais on prend pour

base les couleurs qui dominent sur le timbre.

Il

n´est pas possible de superposer plusieurs couleurs, en particulier si les

inscriptions sont imprimées en héliogravure. En effet, aucune rotative n´est

capable d'un repérage d'une précision absolue. C'est causé par le long

cheminement du papier, qui est diversement entraîné par la pression sur les

unités d'impression; sa structure n´est pas la même partout dans la bobine et

elle est souvent variable en épaisseur latéralement (la toile sur laquelle le

papier est fabriqué à l'usine est d'environ 4 m de largeur, et il n´est pas

techniquement possible de maintenir la même épaisseur dans son intégralité).

Encore une autre raison importante qui exige l´emploi des couleurs directes.

Alors que la meilleure impression hélio est obtenue sur un papier lisse et

enduit (couché), l'impression en taille-douce exige un papier très souple, mais

pas enduit. Par conséquent, il est nécessaire que pour l'impression en taille-douce

qui est la dernière impression, qu'il y ait le moins de couches d’encres possibles.

Aujourd'hui, la

sélection des couleurs traditionnelle à la main n'est plus utilisée, les

timbres sont traités par ordinateur. Tout d'abord, on fait le scan du dessin

détaillé, puis on fait le scan de la maquette du timbre elle-même.

La maquette doit s'adapter en dimension au dessin détaillé qui, en dépit

d'être dessiné d'après la maquette, n'est pas de même dimension; pourquoi c'est

ainsi, je l'ai déjà décrit dans la section précédente. Après l'unification des

dimensions, le technicien doit "lire" le résultat et trouver les couleurs

appropriées. Ces couleurs apparaîtront alors, comme les marques de repérage,

au-dessous de la feuille.

Le

technicien doit traiter les couleurs de sorte qu'elles soient compatibles avec

la maquette et les possibilités de la technique hélio. L'héliogravure, par

exemple, ne peut pas imprimer de tons saturés en-dessous de 15% - chaque

alvéole d'impression est déjà si peu profonde que l'encre ne s'y accroche pas,

ou alors l'impression est inégale. Ceci est clairement visible dans le premier

et le second champ de l'échelle au bord de la feuille d'impression. Parce qu'il

n'est pas toujours possible d'assurer la bonne composition ou la tonalité des encres,

il est souvent nécessaire de consulter le résultat de ce travail avec l'auteur

de la maquette.

Avec

cela, il ne faut jamais oublier que, sur le cylindre, il y a jusqu'à 200

timbres qui ne doivent pas être différents les uns des autres. Par conséquent,

il est nécessaire de maintenir, dans l'atelier de moletage, celui du traitement

chromatique, dit "lithographique", celui de la photographie de

reproduction et celui de la gravure à l'eau forte des cylindres hélio, des

conditions qui garantissent ce résultat.

La

production des cylindres hélio

Après

le traitement chromatique du timbre, le travail passe en suivant à l'atelier de

la photographie de reproduction. Le montage des feuilles d'impression pour les cylindres

hélio y est effectué.

Aujourd'hui,

cette partie de la production est aussi exécutée sur les ordinateurs. Le timbre

est généralement traité par photographie dans la dimension du format

original de la maquette, c'est-à-dire agrandi six fois. Tout d'abord, le

photographe le réduit au format d'impression, puis il crée une feuille

d'impression dans les dimensions normales avec les espacements entre les

timbres (ou le champ du cylindre taille-douce), et après il l'insole sur un film

(mais uniquement le dessin détaillé - c'est-à-dire pour la plupart, le noir ou

une autre couleur qui est imprimée plus tard en taille-douce). Il serait

inutile d'insoler les autres couleurs sur le film, parce que, jusqu'à la fin de

cette phase de production, toutes les couleurs sont repérées ensemble. Cela

garantit le repérage ultérieur et seul le dessin identique peut être

monté avec précision sur le cylindre d'acier.

Il

s'agit principalement de la correspondance des dimensions du timbre moleté avec

celles sur le film, puis de la largeur et de la longueur de chacune des

feuilles (champs) d'impression sur le film (en réalité, de la modification des

disproportions dimensionnelles du timbre et de celui traité en

photographie selon le négatif du dessin détaillé et d'une distance entre

les timbres dans les deux sens) et de l'orientation du timbre. En effet, dans

l'atelier de moletage, les timbres peuvent être espacés sur la largeur du

cylindre - dans le cas où leurs cadres ne sont pas gravés - seulement par des

petites croix qui ne peuvent pas se trouver toujours dans le plan du timbre.

Ces croix sont dessinées sur le dessin détaillé et celui-ci n'est pas toujours

tout à fait exact (il a déjà été décrit pourquoi); pendant la gravure du

timbre, il suffit de graver une seule ligne près du bord de l'image, et le

résultat est presque toujours que les croix ne sont "pas en place".

Bien qu'il s'agisse de centièmes de millimètre, au total, cela fait des

dixièmes. Les deux feuilles de timbres imprimées sont également différentes

quant à leurs dimensions. L'opération de l'ajustement des timbres dans les

feuilles d'impression est encore très exigeante sur l'exactitude et elle peut

être répétée entièrement plusieurs fois jusqu'à ce que tout se trouve en

place comme il convient.

Le cylindre hélio préparé pour l'impression

Puis

vient la phase suivante des préparatifs : le montage même pour les cylindres

hélio. Toutes les couleurs d'impression en hélio, pour les deux feuilles de

timbres (les futures planches d'impression 1 et 2) sont insolées sur un film.

Les films pour les couleurs différentes sont collés, avec un espacement précis

entre les timbres, sur des supports transparents, puis les marques de repérage

sont collées et, au bord, les échelles pour le contrôle de la

gravure à l’acide. Il y a aussi d'autres marques (principalement sous la forme

de lignes), qui spécifient au technicien de la gravure à l’acide la direction

exacte des films, en longueur pour le montage et la répartition des feuilles

d'impression sur le tour du cylindre. La marque de repérage y est collée selon

l'ordre des couleurs sur la machine. La séquence des couleurs est généralement

déterminée par la difficulté de leur repérage avec l'impression taille-douce.

La couleur avec les plus hautes exigences sur le repérage est imprimée juste

avant l'impression taille-douce. Le repérage des couleurs sur la

machine est en fait réalisé à partir de l’impression taille-douce, qui est la

dernière sur le parcours du papier (ce sera décrit plus en détail dans le

chapitre sur l'impression). Les "montages" ainsi prêts sont livrés à

l'atelier de gravure à l’acide.

(A suivre)

Commentaires de Papy24 : Si les procédés de fabrication des cylindres clichés sont très ressemblants avec ceux de l'ITVF, il y a cependant des différences importantes :

Les cylindres ne comportent que deux feuilles de timbres au tour, en taille-douce et en hélio. Ces cylindres sont en acier et ne sont pas recouverts de cuivre. L'Imprimerie tchèque procède à un nouveau moletage après le chromage des cylindres.

La suite de cette série d'articles sur l'impression des timbres tchèques sera à suivre sur ce blog dans les prochains jours.

Les cylindres ne comportent que deux feuilles de timbres au tour, en taille-douce et en hélio. Ces cylindres sont en acier et ne sont pas recouverts de cuivre. L'Imprimerie tchèque procède à un nouveau moletage après le chromage des cylindres.

La suite de cette série d'articles sur l'impression des timbres tchèques sera à suivre sur ce blog dans les prochains jours.